顾强:应对双循环,中国制造的五个变革

产业解读

556条

2020-08-19 13:10

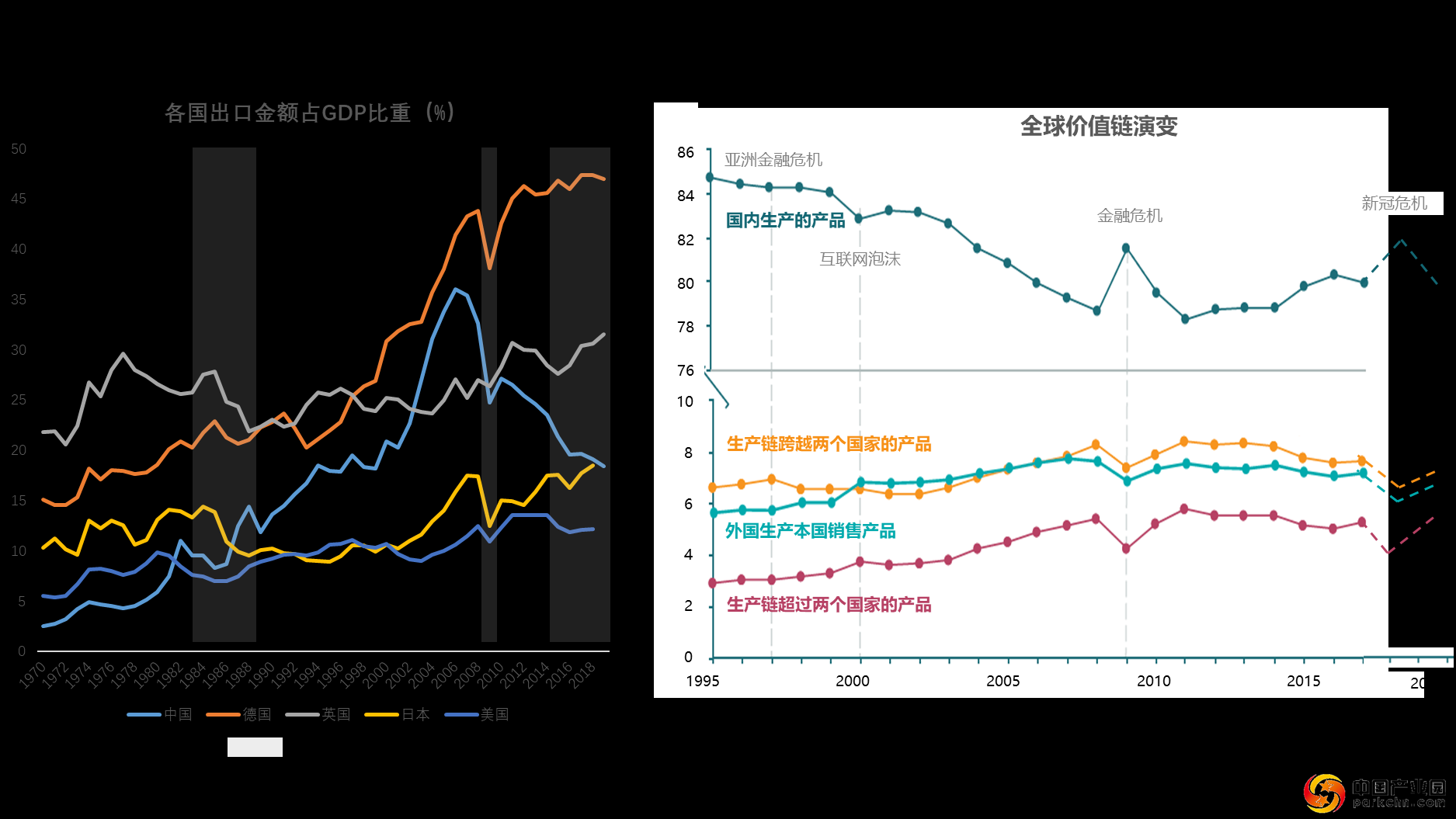

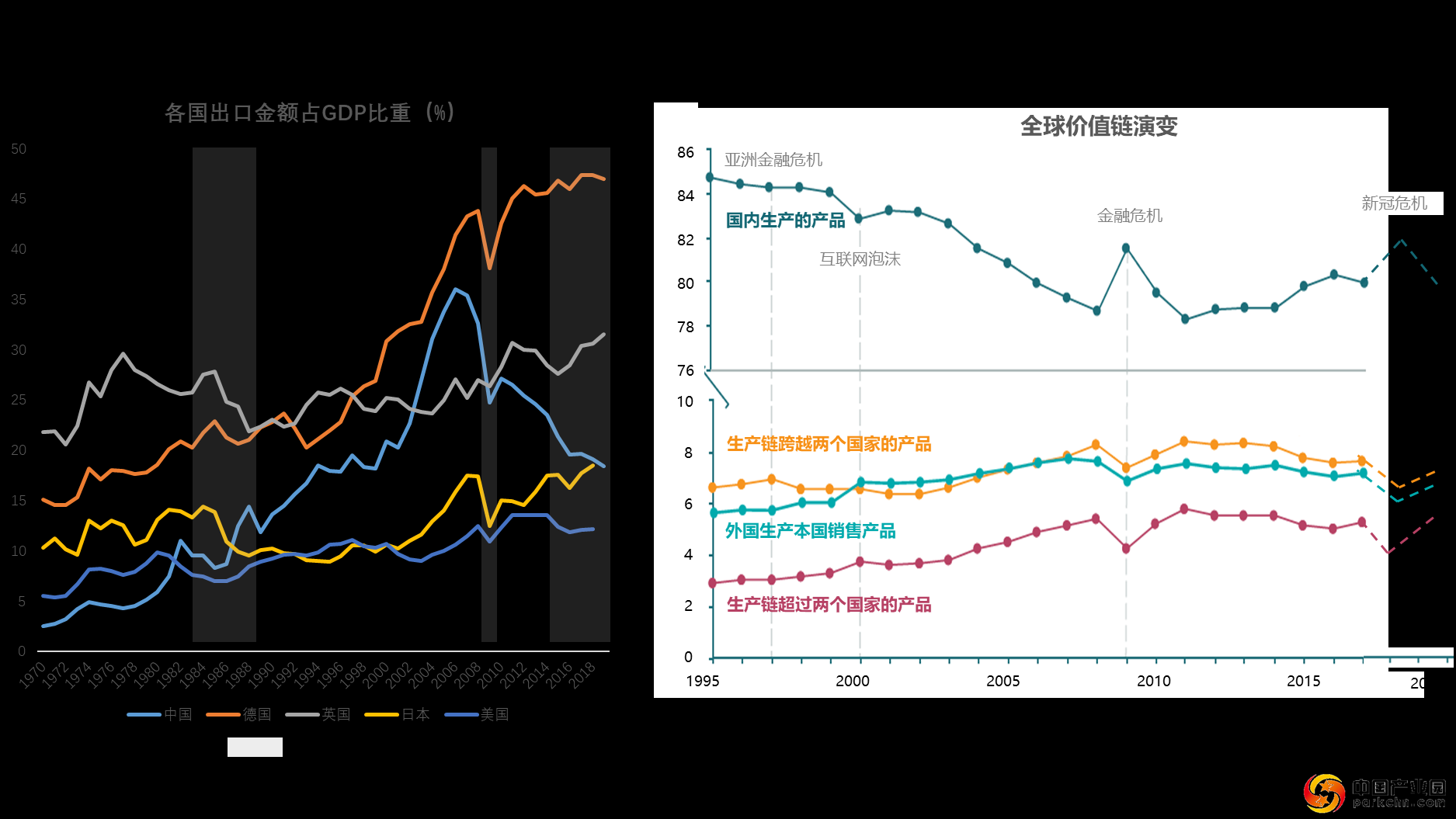

全球产业链供应链重塑早已开始 从2017年底到2018年初 全球产业链供应链的重塑已经成为一个重要的议题 。中美摩擦不断升级,无论是对于在中国的外资企业还是在中国的本土内资企业,都面临

从2017年底到2018年初全球产业链供应链的重塑已经成为一个重要的议题。中美摩擦不断升级,无论是对于在中国的外资企业还是在中国的本土内资企业,都面临一个选择,就是产能是放在中国本土还是要转移出去?

事实上,这样的产业转移可以追溯到更早,从2012或2013年就已经开始。

举例看,韩国三星的产能原来主要是在天津、深圳、东莞。到2019年的时候,在越南投资137亿美元,建立了8个生产基地,总出口额657亿美元,如果再加上韩国LG,这两家公司的出口大约占越南电子产品出口的70%。

中国内资企业同样发生了一些变化。比如从2018年开始,很多内资企业选择把一部分投资和产能布局在东南亚地区,华夏幸福也在越南和印尼设立产业新城。目前,越来越多的中国企业自主选择到这些地区去投资。

所以,在疫情之前,产业链的局部重构就已经开始了。现在的问题是,中美贸易摩擦、大国博弈叠加上疫情,这样的产业链重构会进一步提速,或者会有新的趋势和新的特点,这是一个很重要的话题。

首先分外资企业在中国是面向中国市场,还是面向其他国家市场?内资企业面向的是中国市场还是外国市场?由于面向的市场不一样,做出的选择也不一样。

我们最近看到一些面向中国市场的外资企业,进一步加大了在中国的投资,当然面向他们自己国家市场时,可能会做出一些新的选择,这种选择要在疫情之后再做进一步观察。因为在疫情之下,对大部分企业而言,特别是生产性企业,资本性投入基本上是不可能的。

我们正在遭遇逆全球化和去中国化的严峻挑战。首先,美国对华为的封杀,实体清单的扩容,这是技术上的分布。第二是人才的阻断,敏感专业和人才交流,将一部分高校列为实体清单。第三是正在推动的规则重塑,特别是全球贸易规则的重塑,这些对中国制造业的发展造成深远的影响,影响有多大有待观察。

百年一遇的疫情叠加大国博弈,我们观察到最重要的变化是外部循环遭到阻碍,尽管我们目前表现出来的出口还具有很强的韧性。但是我们看未来几个月,甚至未来几年的外部循环,大概率会受到阻碍。在这样的背景下,中央提出“以国内大循环为主,内外循环互促”的新格局成为战略选择。

在这样战略选择下,中国内部产业链面临着重塑。我们看到,外循环有可能收缩,内循环以“六稳六保”作为底线。内循环同样面临着一些压力。

当前,每年生产各种材料大概36亿吨,每年能耗是46亿吨,能源产品是38亿吨,我们的货运总量515亿吨。如果外循环收缩的话,其实内循环就是我们在国内生产的、消耗的、货运的、物流的,这些总量都会出现下降。

比如能耗,在五年前大致28%的能耗是为出口产品生产,如果外循环减少,那整体中国本土的能耗,能源产品材料生产总量、货运总量都会下降,也就是内循环也面临收缩的压力。在内循环收缩压力之下,产业的动能也会出现一些新的变化。

从居民来说,一方面我们有规模市场的优势,衣食住行都在升级,但这个升级的过程中,往往是低端产能要萎缩,就取决于中高端产能能否同步升级。个人消费需求面临升级,医疗服务等面临升级,对内循环来讲,就要看原来国际上的高端消费能不能回流。

从企业部门来说,就是国产替代需求,我们要建立内循环,内循环是在双循环——也就是进一步的开放市场下的国内市场循环。事实上,我们的装备、材料就会形成新的体系,全球来看也会出现新的格局。

以半导体为例,一是美国体系,就是美国能够影响和控制的体系,第二是非美国体系,第三是中国的自主体系。在这三个体系当中,中国企业能不能对我们的产业形成支撑,能够真实的替代国际需求,这也是未来非常重要的任务。

另一方面,我们看到企业升级的需求是在高附加值领域,在专业服务技术生态这些领域,这些专业化服务能不能延伸出来?能不能满足专业化服务新的业态、新的模式、新的产业的诞生?

从政府层面来说,涉及到公共产品的问题,涉及到城市更新的问题,涉及到公共基建的问题。比如疫情之后,我们发现公共医疗等很多领域还有短板,作为一个以内循环为主的经济体系,政府的投资需求也会增加和增长。

总结看,内循环会激活更多的市场、更多的产业、更多的业态和更多的模式。如消费需求,对衣食住行,对服务都有很多新要求;对企业来说,内需市场加上全球重构,国内产业体系能不能实现有效升级;政府的传统基建改造升级,新基建带来的新市场空间,公共服务激活新的市场空间,能不能给企业带来特别是制造业带来新的动能,新的增量,这也是大家所期待的。

“以国内大循环为主,内外循环互促”的新格局,对中国制造业而言是全新发展环境。在这个新环境下,会发生很多新变革,要求中国制造业加速转型升级。主要讲五个方面的变革要求。

第一是技术变革,可以说是智能化。新一轮的产业革命和科技革命是建立在新一代信息技术基础之上的,进入到万物互联、万物智慧、万物智能的时代。过去是人的互联网、移动互联网。现在是人跟物联,物跟物联,进入到万物互联阶段,未来是万物智能的社会。疫情更加速了对万物智能的需求。

在这样的背景下,在新一轮技术产业革命趋势下,未来制造业竞争的焦点是什么?一个国家和地区跟另外一个地区竞争的焦点是什么?面向未来智能化的社会、智能化的世界,竞争的焦点又是什么?

当然会跟过去不一样,新的要素是数据,新的基建是算力,新的内燃机是算法。那么,这些数据、算法、算力背后又是什么,我们到底竞争的是什么?

比如说数据,中国有最多的数据,但是在数据之后,需要看操作系统,包括过去说PC端的操作系统、手机的操作系统,今天已经进阶到云计算的操作系统。当然数据的第一关是抓取数据,抓取数据的第一关是传感器,传感器后面是什么?实际上还是芯片的竞争,还是能够获取数据手段的竞争。

算力本质上是芯片的计算速度和计算能力,后面是芯片开发工具,生产芯片的装备和材料的竞争。

算法实际上就是涉及到基础理论的竞争,是底层技术的竞争。对中国而言,我们有一些优势是在基于基础理论和底层技术之上的应用技术,一些应用方向,依托于我们庞大的市场,依托于我们更多的从业人员,有一些优势,但是实际上说到底背后竞争的还是创新能力的竞争。

表现出来有很多新的形式,但是制造业背后的竞争,依然是这些底层的竞争。比如说工业软件的竞争,比如美国制裁中国,包括华为EDA(一种芯片设计的工具)。比如说研究半导体的时候,竞争最核心的装备是光刻机,都是14纳米,包括基础材料,比如中国芯片到目前为止95%以上的硅片材料都是进口的,最后就是半导体的化工材料,再基础的就是底层技术和基础理论。

从未来竞争技术上来说,所有的产业,包括生物医药等等,最后实际上是数据、算法、算力的竞争,再之后还是这些底层技术的竞争。

所以,对中国而言,以内循环为主,如何在基础理论底层技术、基础材料、新装备、工业软件这些领域取得突破,缩小与发达国家的差距。比如以先进制程为主,以半导体为例,没有授权不能用他的技术。这是我们面临的更大的竞争压力。

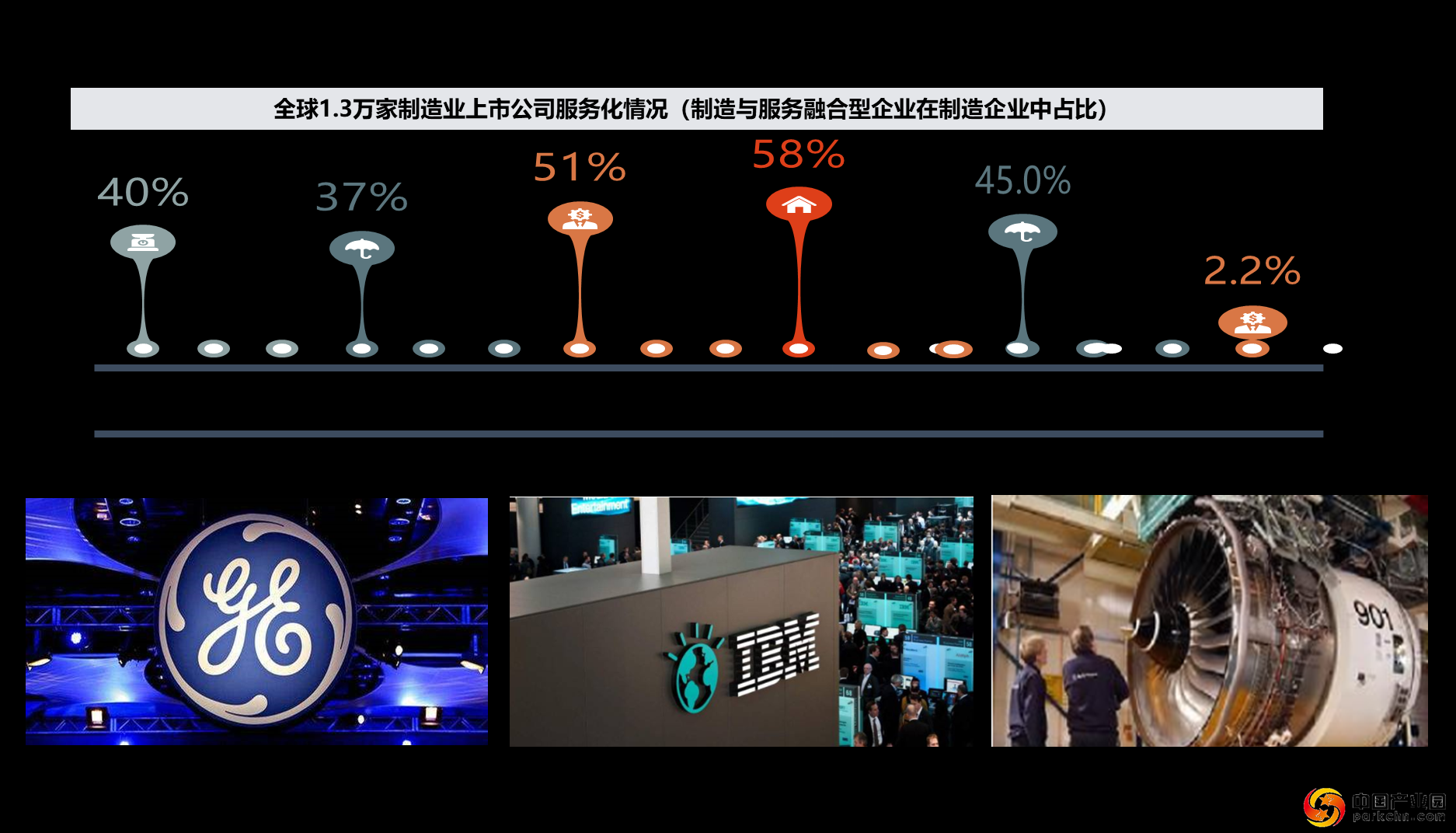

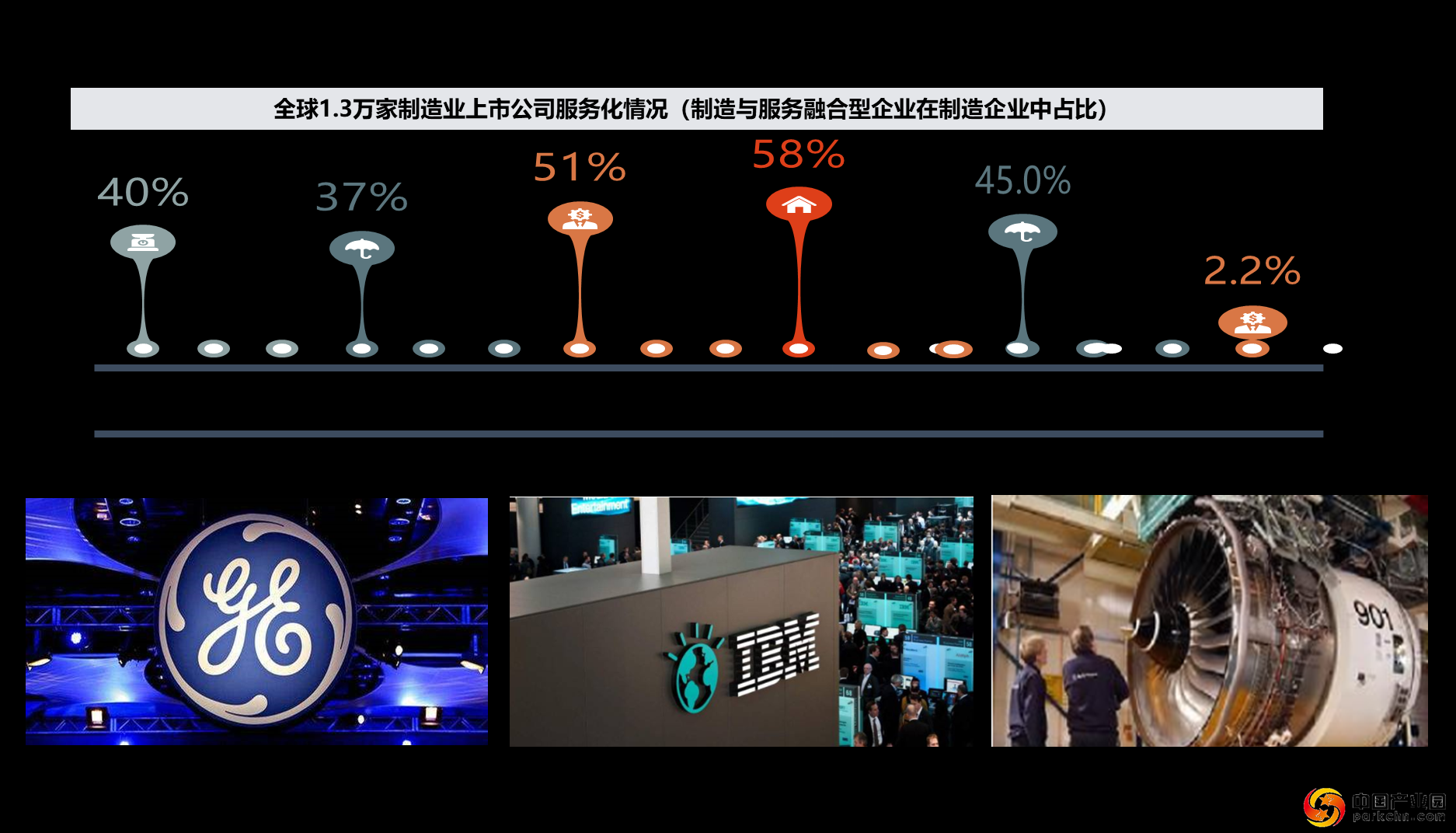

第二是产业结构的变革,服务化。服务化是制造业转型升级的重要的方向,调查公司AndyNeely2008年对全球1.3万家制造业上市公司提供的服务进行了研究,美国制造与服务融合型的企业占制造企业总数的58%,芬兰的这一比值为51%,马来西亚是45%,荷兰是40%,比利时是37%,我国制造业服务化的进程远远落后,具备服务型制造能力的企业仅占所有企业的2.2%。中国制造业的收入主要还是来自于制造产品的直接销售,制造与服务融合型的企业数量不多。

全球一些著名的制造业公司像GE,实际上他们已经很难说是典型的制造企业,即使我们到全球著名的机床公司和工程机械公司,他的厂房比中国的装备公司小得多,因为主要是靠全球化生产,更多是靠定制化、服务化,提供运维服务、提供金融服务、提供咨询服务、提供解决方案等的方向来发展。

从制造业的发展来看,现在的投入也是服务型的,新技术研发、工业设计服务、个性化产品设计服务、精准化的供应链服务、物流服务、技术服务,还包括可能要解决AR、VR的导入,解决数据分析的导入等等,可以看到软性的投入越来越多。

同时,制造业对很多企业来讲,尤其是过去传统意义上的下游企业,需要产出的也是服务化的,销售服务、全生命周期运维服务、实时响应服务、在线检测服务、在线维修服务、在线升级服务、便捷化电子商务服务。从设计、研发、制造、销售、运维这些环节上都要实现服务化、定制化,成为消费者驱动C2M的新型制造模式。

所以,对中国制造业而言,有没有疫情,有没有中美贸易战,始终都面临这样的转型要求,能不能转型,能不能适应时代的变化,适应产业内在要求的变化,也是能不能实现转型升级的重要方面。

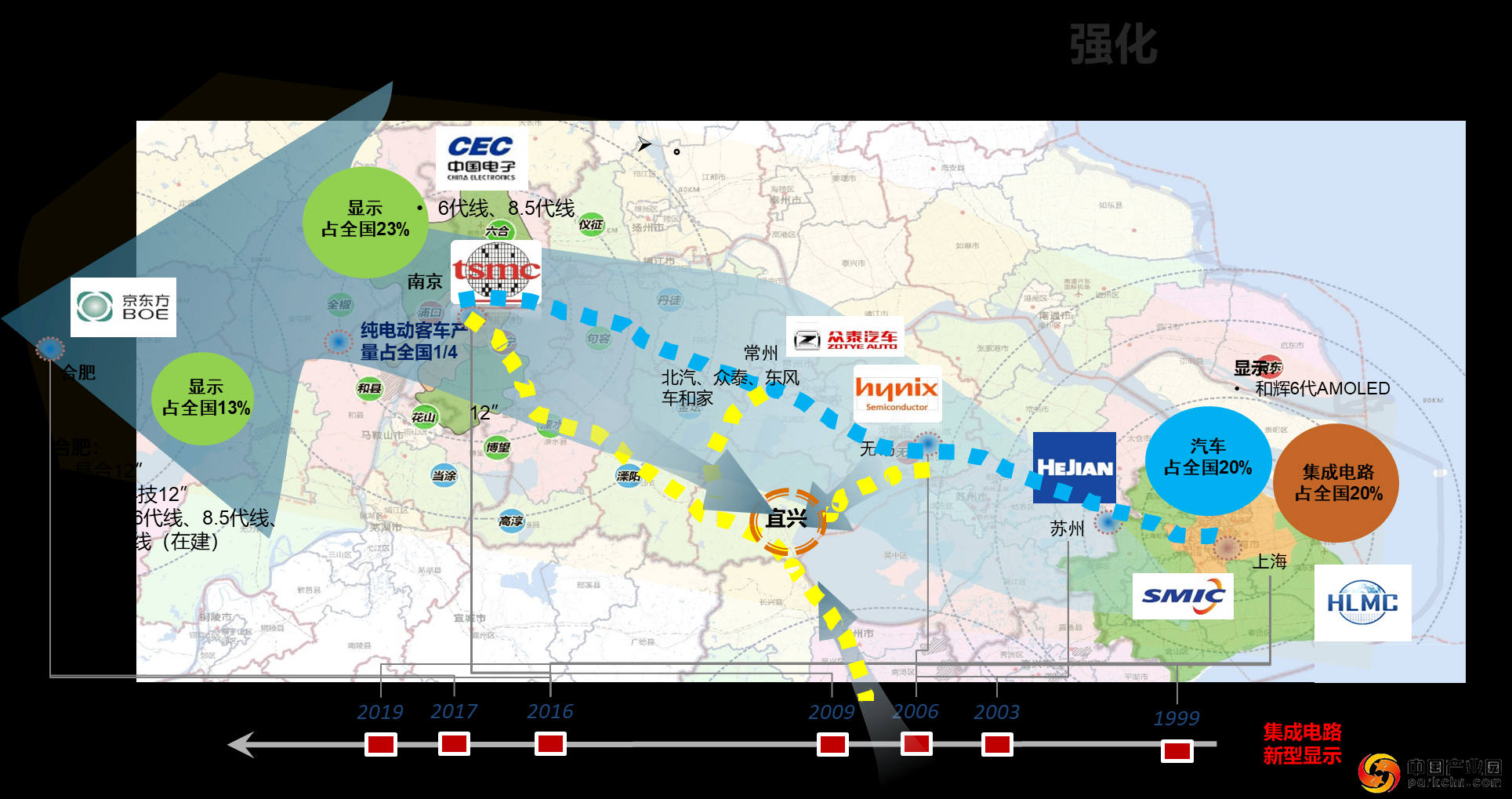

第三个是中国产业,特别制造业的空间重构,空间结构的变革。这也是一个和全球产业链的集群发展、中国制造业的双重嵌入等同样重要的话题,对制造业空间结构变革的观察有如下几点。

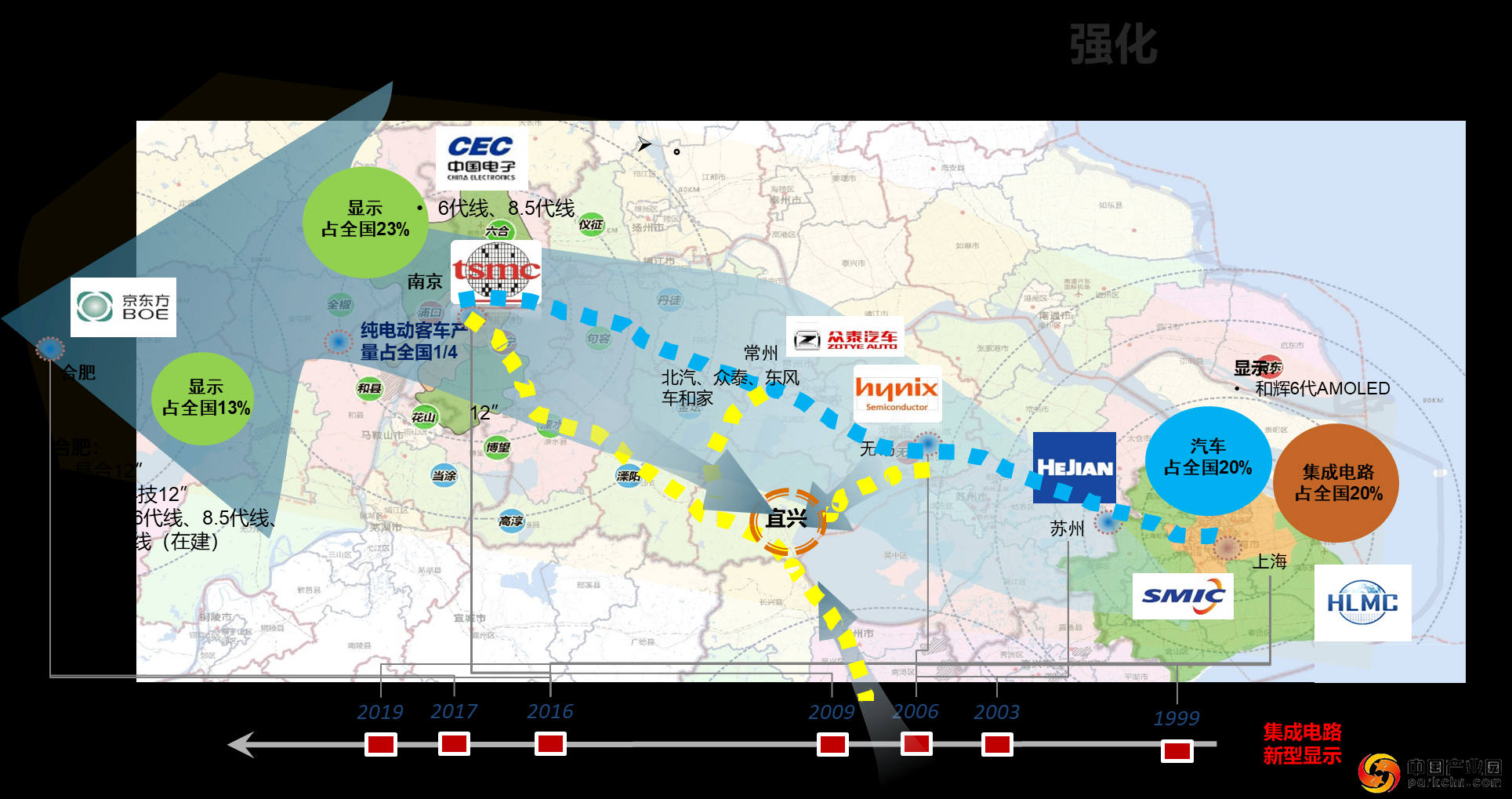

首先,最重要的趋势是产业的都市圈化和地方化。如上海都市圈,以汽车产业为例,以上海市中心形成的总部经济、创新经济、创新集群和周边的产业体系,我们叫创新尖峰加上先进制造形成的产业高地,形成一个区域的产业体系。

从更大范围来看,无论是在长三角、珠三角、成渝地区,还是在中部的武汉、西部的西安等等,我们可以看到这样的双循环,即产业链的一个区域产业集群循环,以及都市圈内部产业体系的循环,再加上整个国家的循环和国际产业循环,这里面有四层循环。

讲一个例子,就是从上海到合肥,到宁波,这样的长三角核心地区的产业链状系统和云状系统的演化情况。

过去以上海为代表,最早有集成电路,到了苏州、南京,然后可能再到合肥。实际上现在在长三角核心区,可以看到也出现了一些蛙跳的情况。像合肥,可以在集成电路方面越过上海、苏州、南京,实现蛙跳,成功升级。

在每一个地区里产业链、产业集群的升级,在不同的城市、不同的都市圈之间也有产业链状协同和云状协同的升级。

无论是集成电路产业体系,还是新能源汽车以及动力电池的产业体系,新材料的产业体系,区块链、大数据、云计算等等的产业体系,都可以看到这样的协同,链状在更大范围区域,不同都市圈和不同城市之间的协同,在一个都市圈内部往往是云状协同,更地方化的产业体系形成。

在这样的云状和链状协同当中,很重要的一个趋势是产业的都市圈化和地方化。在都市圈化中,我们还观察到更多的规律和趋势,比如说3-2-1产业的逆序化分布,也看到中心的创新尖峰与周边制造体系之间的协同,以及空间的重构;也可以看到在都市圈内部有内循环体系,比如都市工业、食品等等以内循环为主的产业体系;还可以看到部分围绕一个中心的外循环产业体系。

第四个变革,地方化和都市圈化之下的产业生态的变革。我在2003年-2004年研究的一个问题,叫产业的植根性、产业链的植根性,生产要素可以集聚到某一个地方,能不能实现在一个地方的沉淀,在沉淀之后能不能实现升级,能不能形成更完善的产业生态,在这个生态之下实现这个产业在价值链上的跃迁和提升。

以生命健康产业集群为例,我们研究了上海张江、苏州工业园区、泰州中国医药城以及南京的一些产业集群。可以看到在典型的生命健康集群里面,是多个要素、多个链条、多个物种和多个业态的集中,跟过去我们简单的某一些企业的集中已经完全不一样了。

过去在研究浙江的产业集群时,是同一个行业十家企业,上世纪80年代中后期,整个浙江有“784块”,当时叫784个块状经济。但后来随着区域之间的融合,不同的乡镇合在一起了,产业连在一起,有的县城扩大把周边乡镇包括进去,或者进入开发区。所以,产业集群不仅仅是同类企业的集聚,而是产业上下游的集中。

随着产业升级,可以看到产业从传统制造业集群变成创新集群,需要更多的要素、更多的链条、更多的物种,也产生出更多的业态。从这个意义上来讲,产业怎么能够有植根性,不是简单的迁移。

现在要构建的产业生态是如何在一个地方的集群当中去植根,这里面有产业体系的问题,实际上是人力资本能不能留下来、能不能提升的问题。地方有没有植根的产业文化,当然也包括制度规则,这也是一个产业集群面临的问题。有没有植根性,怎样从植根性角度提升公共服务水平,创新产业生态。

其中很重要的抓手是创新应用场景,可以发挥我们内循环超大规模的市场优势,比如说智能网联汽车。作为政府或者平台来讲,可以在四维场景创新,通过这些创新能够使内循环或者新产业能够有更好成长的环境。

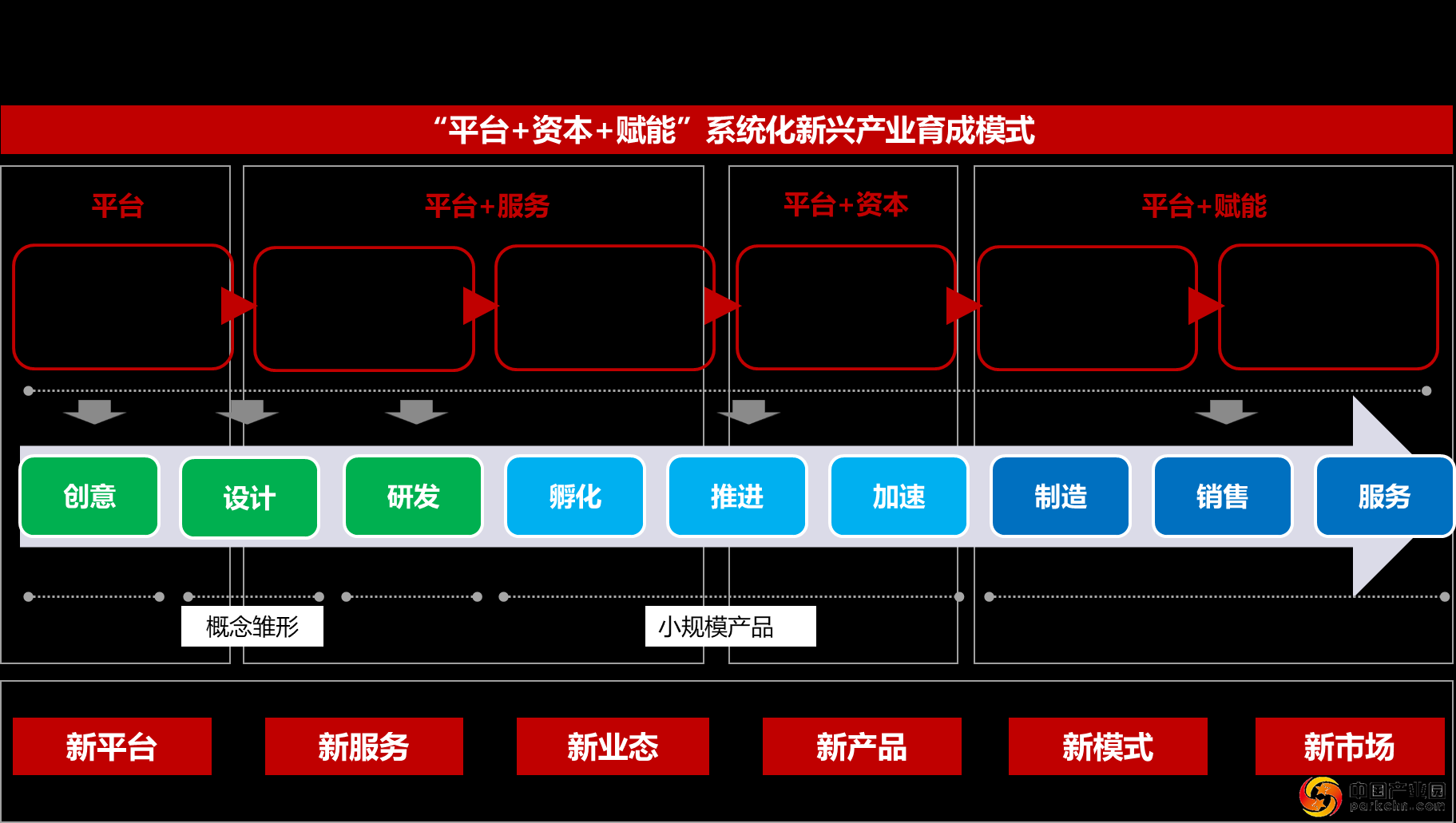

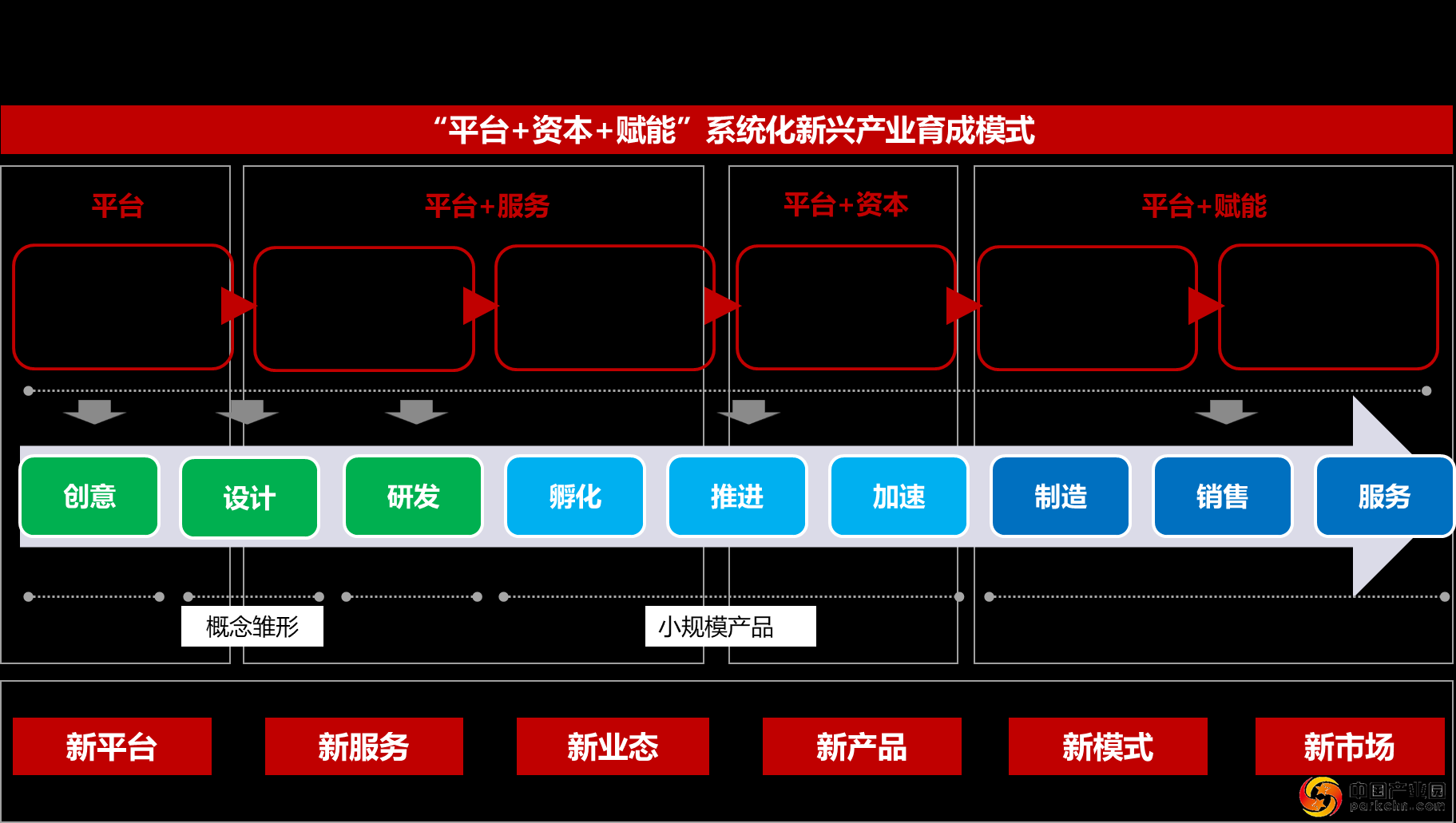

在新型产业创新集群培育过程中,以“平台+资本+赋能”,增强产业连接和集群植根性,这些方面在理论上、在实践上也取得了很多的成绩。

最后一个是规则的变革。对中国的制造业而言,无论内循环,还是外循环,还是内外双循环,三种循环都会长期存在,只是在某一个阶段可能内循环为主,在某一个阶段外循环可能会提速,会有新的契机。

其中很重要的是规则,中国制造业面临着一些规则的锁定,但制造业也面临自身的问题,如低端锁定和升级路径锁定,这也是当前面临的严峻挑战。

对中国制造业而言,最大的特征就是规模大、体量大,第二个特征就是体系全,应该说从航母开始,所有制造业门类和产品,中国都有生产,从产业体系来说一个是大,一个是全。

中国制造业自身面临很多问题,比如说我们为什么低端锁定,为什么路径锁定?就是我们想升级,但市场体系不在你这里,所以你想升级,非常困难。还有一些你的技术体系不是你提供的,比如中国自己很多的合资汽车企业,技术体系不是你提供的,所以想升级也面临着很大的制约。怎样突破锁定,跨越面临的大山,这也是中国制造业当下最严峻的挑战。

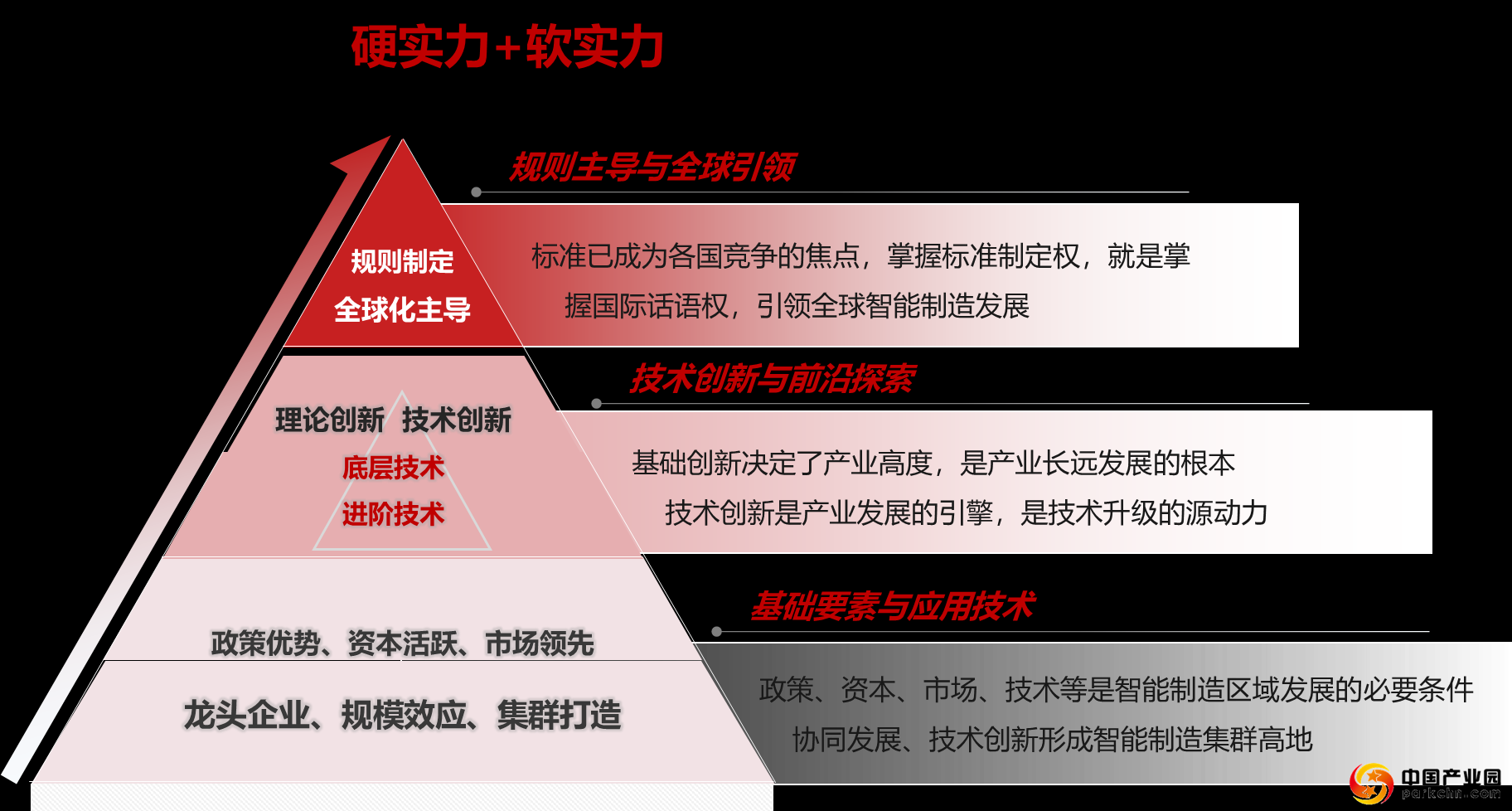

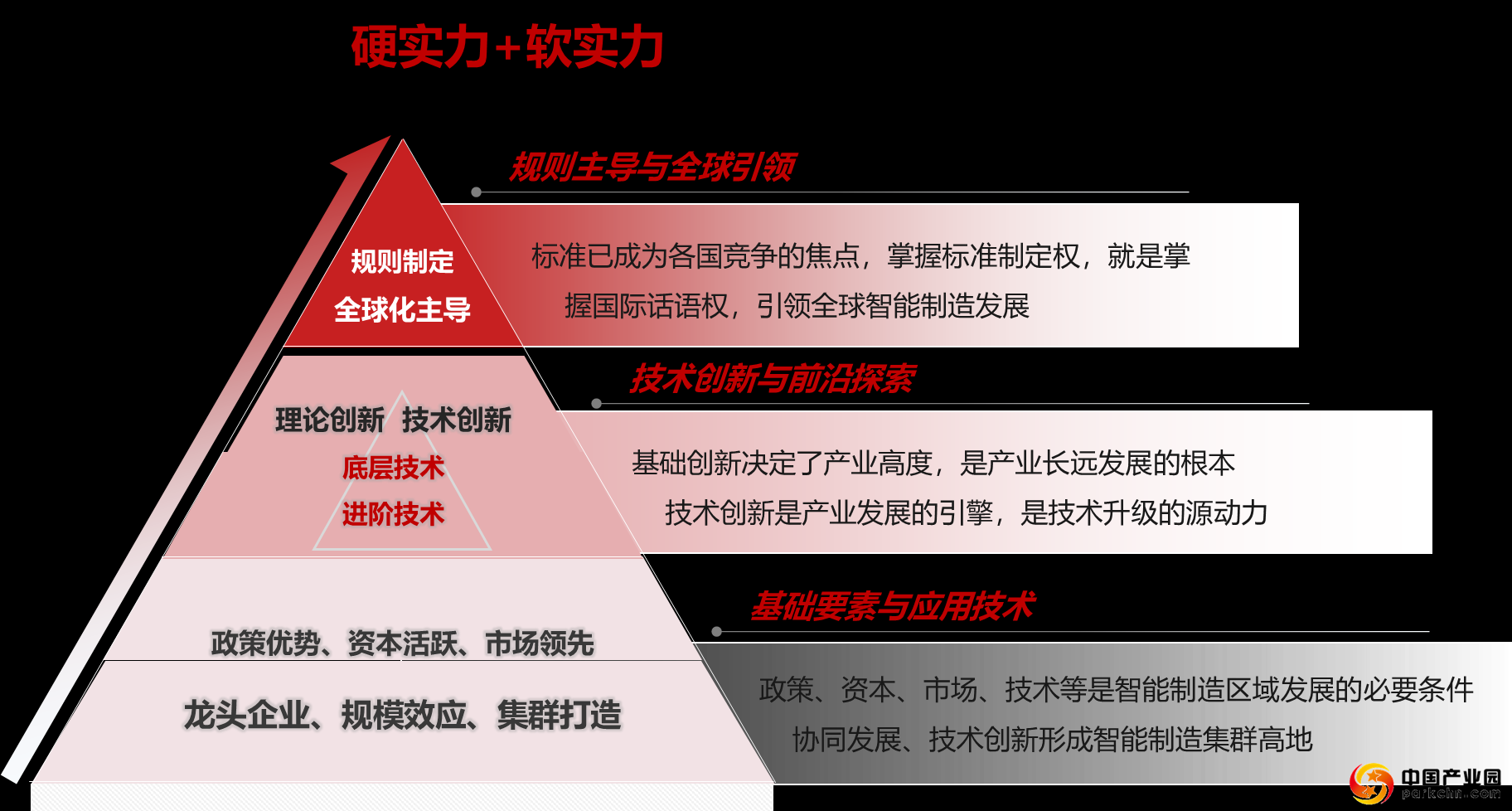

怎样以硬实力加软实力来提升在全球价值链的分工地位。

对中国来说,大部分的产业有龙头企业,也有规模效应,集群也正在形成,不少集群也已经具有国际级的规模,甚至有国际级的水平。当然这是基于基础要素,以及在应用技术层面上的优势,可以通过装备的引进、材料的引进实现自身的升级。

作为制造业,再往前走,就会碰到进阶的技术;有了进阶的技术,再进一步就会碰到了底层技术,比如中国机器人装得好,但最重要的四个基础零部件都需要进口,基础零部件往前进步,或者自己生产出跟国际上同样性能的基础部件,这里面就需要底层技术,很可能是材料技术,或者加工技术,或者是更底层的一些技术。

这是在技术层面上的,一是基础要素和应用技术,二是进阶技术。对中国整个制造业来说,在一些领域里,或者说小部分领域里,已经开始在进阶技术上,包括一些底层技术上,有一些突破。比如石墨烯应用上,在进阶技术上中国并不落后,当然要形成产业优势还需要更长的时间。

如果有进阶技术、有底层技术,就能在全球价值链上分工定位提升吗?这里面还有规则制定,这不单是标准的制定,也不单是加入贸易协定,更重要的是能不能定义这个技术,能不能定义这个标准,能不能定义这个概念,首先要有定义的能力。

对中国企业而言,真正到了“规则求胜”的时候,实际是更高的要求,能定义一个产业,能定义一个技术,能定义一个产品,才真正走到价值链的最高端,这对中国企业而言就是硬实力加软实力来提升价值链的分工地位,这是中国制造业一个长期的任务,目前只有少数几个企业能走到这一步,我希望未来有更多的企业、更多的产业能走到这一步。